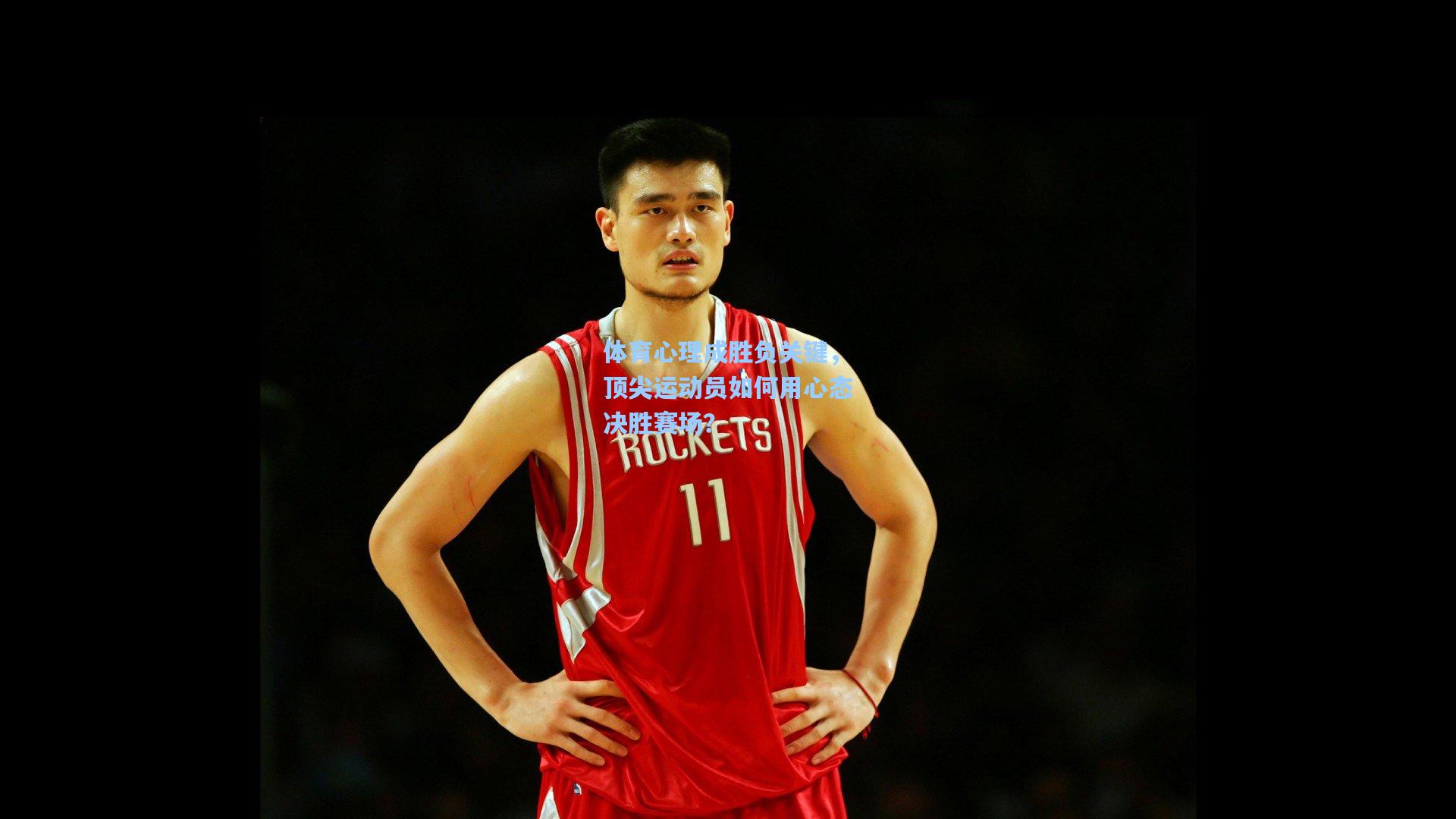

体育心理成胜负关键,顶尖运动员如何用心态决胜赛场?

- 篮球专题

- 6个月前

- 94

在竞技体育的bsport体育世界里,胜负往往只在一念之间,当运动员的技术水平达到巅峰时,心理素质的差距便成为决定比赛结果的关键因素,近年来,体育心理学逐渐从幕后走向台前,成为职业运动员和教练团队关注的焦点,从奥运冠军到职业联赛选手,越来越多的人开始意识到:强大的心理状态不仅能帮助运动员在高压下稳定发挥,甚至能扭转劣势,创造奇迹。

体育心理:从“隐形武器”到“核心竞争力”

过去,体育训练更侧重于体能、技术和战术的打磨,心理因素常被视为“软实力”而被忽视,随着科学研究的深入,体育心理学的重要性逐渐被证实,美国心理学会(APA)的研究显示,在高水平竞技中,心理因素对比赛结果的影响占比高达30%至50%,在网球比赛中,选手在关键分上的心理波动可能导致双误或进攻失误;而在篮球的罚球时刻,心理稳定性直接决定得分与否。

职业体育联盟也开始系统性引入心理训练,NBA球队普遍配备运动心理师,帮助球员应对季后赛的压力;英超足球俱乐部则通过冥想、正念训练提升球员的专注力,中国乒乓球队更是早在上世纪90年代就引入心理辅导,成为其长盛不衰的“秘密武器”之一。

经典案例:心态如何改写体育历史?

体育史上不乏因心理素质而成就传奇的例子,2016年里约奥运会,中国女排在不被看好的情况下夺冠,主教练郎平多次强调:“技术可以练,但心态决定上限。”决赛中,女排姑娘们在先失一局的情况下连扳三局,正是心理韧性的体现。

另一个典型案例是网球名将德约科维奇,2021年法网半决赛,他B体育官方网站在先丢两盘的情况下逆转击败纳达尔,赛后他坦言:“我告诉自己,别去想比分,只专注下一分。”这种“分秒重置”的心理策略,让他成为史上最伟大的逆转高手之一。

相反,心理崩溃的教训同样深刻,2004年雅典奥运会,美国射击选手埃蒙斯在领先优势明显的情况下最后一枪脱靶,将金牌拱手让给中国选手贾占波,这一失误被归因于“窒息效应”(Choking),即过度紧张导致动作变形。

科学训练:运动员如何打造“钢铁心态”?

现代体育心理学提供了多种工具帮助运动员提升心理素质:

-

可视化训练(Visualization)

运动员通过想象比赛场景,提前模拟应对策略,滑雪名将肖恩·怀特在赛前会闭眼反复想象完美动作,这种训练能激活大脑中与实际运动相同的神经通路。 -

呼吸与正念技巧

研究表明,深呼吸能降低皮质醇水平,缓解焦虑,NBA球星库里在罚球前会执行固定的呼吸节奏,以确保动作稳定性。 -

认知行为疗法(CBT)

心理师帮助运动员识别并纠正消极思维,将“我不能失误”转化为“我准备好了”,这种语言重构能减少压力对表现的干扰。 -

团队心理建设

集体项目尤其注重团队凝聚力,德国足球队在2014年世界杯前聘请心理专家设计信任训练,最终夺冠。

未来趋势:科技赋能体育心理

随着科技进步,虚拟现实(VR)、生物反馈技术等被引入心理训练,高尔夫选手已开始使用VR模拟不同球场环境,适应比赛压力;而穿戴设备能实时监测运动员的心率变异性(HRV),帮助调整心理状态。

人工智能也在崭露头角,通过分析运动员的微表情、语音语调,AI可预测心理波动并提供干预建议,F1车队通过算法评估车手的无线电通话内容,判断其情绪状态。

挑战与争议:心理训练并非万能药

尽管体育心理学成果显著,争议依然存在,部分传统教练认为“心理训练会削弱斗志”,而过度依赖技术也可能让运动员失去临场应变能力,文化差异的影响不容忽视——东方运动员更适应集体心理辅导,而西方选手可能倾向个性化方案。

更严峻的问题是心理服务的普及性,顶级运动员能享受专业支持,但基层选手往往缺乏资源,国际奥委会已呼吁将心理服务纳入青少年体育培养体系,以避免“天才因心态陨落”的悲剧。

心态的赛场永无止境

从古希腊奥林匹克到现代职业体育,人类不断突破体能极限,而心理的较量始终如影随形,当技术差距日益缩小,心态的比拼将成为未来体育的核心战场,无论是运动员、教练还是观众,或许都该记住这句话:

“身体会到达极限,但心态决定你能走多远。”

本文由admin于2025-08-13发表在B体育-B体育官方网站-BSPORTS,如有疑问,请联系我们。

本文链接:https://cn-pc-bsport.com/post/729.html